敗戦で断ち切られた歴史の連続性を回復することが重要

第63回例会(11月例会)-2

ニューヨーク歴史問題研究会は11月30日、第63回例会(11月例会)「日米開戦の裏側:ルーズベルトの陰謀と日本の錯誤」を開催した。今回は同会会員でもあり、日米の大学で教壇に立つ目良浩一氏と同会会長の髙崎康裕氏が前後半に分かれ講演した。前号(12月9日号)に引き続き、その内容を紹介する。

髙崎康裕氏の解説に聴き入る聴衆

後半を受け持った髙崎氏は、目良氏の講演を受け、日米開戦の裏で日本がどういった判断ができたのか、また、開戦に至った原因などを解説するとした。

まず、開戦三大要因として(1)日本国内で政治的混乱が生じ国家意思の形成の困難となったこと(2)国際情勢(3)日米開戦への謀略―を挙げた。

それぞれの要因がひともかれた。第1の要因となった「日本国内での政治的混乱」としては陸軍と海軍の意思統一の欠如が指摘され、陸海軍の統帥権の分離の経緯が歴史をさかのぼって詳しく説明された。第2の要因の「国際情勢」としては、日独伊三国同盟が締結され、日米開戦の流れが加速する中、米国では“歴史的にも際立つ反日政権”のフランクリン・ルーズベルト政権だった。もし、この時、「政権が(ハーバート・)フーバーであったなら、日米対戦はなかった」と髙崎氏は述べた。第3の要因である日米開戦を促す対日工作として、ウィンストン・チャーチル英首相の米国の対独参戦への“工作”を詳しく解説された。

1941年8月、ルーズベルト米大統領とチャーチル英首相で行われた大西洋会談は「日本を追い込んで、米国に最初の一発を打たせて、米国を参戦させるシナリオが書かれたもの」だという。この先にあるのが「ハル・ノート」の流れで、非常に緻密な計画だったとした。

次に開戦工作を進めた国内勢力として、スパイ工作を詳しく解説、リヒャルト・ゾルゲや西園寺公一氏の行動などを紹介した。

また、日本の南進政策や三国同盟に触れ、決定的な国際情勢の読み違いがあったとした。米国の石油禁輸に際し、日本は妥協の道を取ろうとするが、「ハル・ノート」を突きつけられた。この「ハル・ノート」の内容には「どの国でも怒り出す」と強調した。こうした真珠湾攻撃に至るまでの流れを詳しく説明。「米国は全て分かっていた」とし、髙崎氏は「当時の日本の上層部には情報に対する感度の低さがあった」とし、ここに敗戦の理由があったのではないかと語った。

解説には写真などの資料もふんだんに使われた

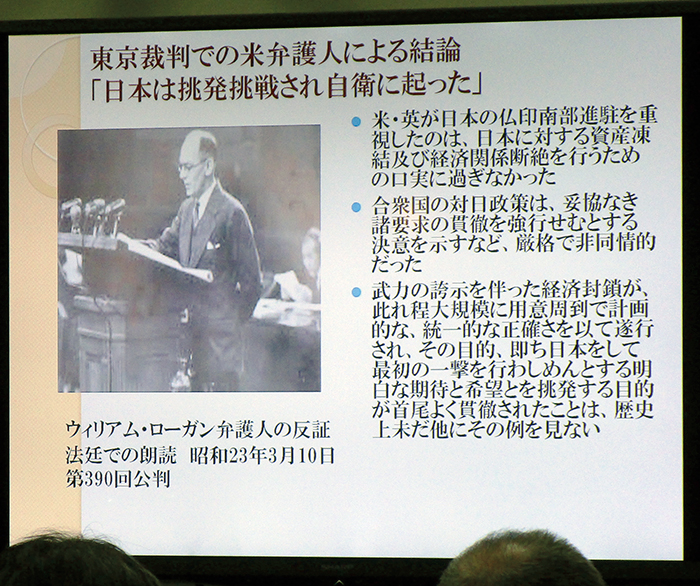

一方で元共和党党首の故・ハミルトン・フィッシュ氏の見解や、東京裁判で米国弁護人のウィリアム・ローガン氏が「日本は挑発され、自衛にたった」との証言が写真入りで詳細に紹介されると、聴衆は熱心に見入っていた。「真珠湾は決してだまし討ちでない」ことは東京裁判の判決文でも認められていることだと強調した。

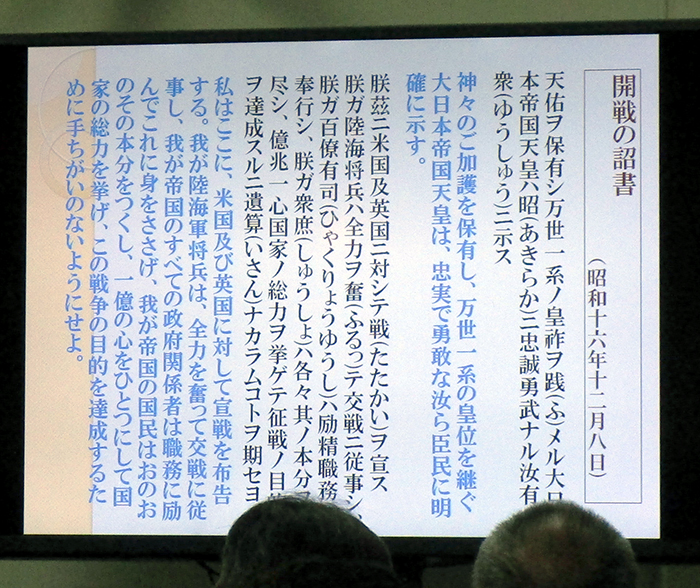

次に、開戦に迎えての日本の覚悟と決意を紹介され、昭和天皇の「開戦の詔書」も現代語訳と共に取り上げられた。

「開戦の詔書」を現代語訳と共に紹介

また、戦後の日本人をしばる四つの戦争観も紹介。その中で“自虐史観”について、「それは“虚構だったのではないか”と、多くの日本人が気付き始めているのではないか」と髙崎氏は語った。

「大東亜戦争をめぐる歴史は日本人のアイデンティティーそのものだ」とし、「この国家存立の土台を押しつぶそうとする圧力には、われわれは事実に即して断固として反撃する必要がある」と述べ、“歴史戦争”を勝ち抜く覚悟が、今試されているとした。「敗戦で断ち切られた歴史の連続性を回復することが重要で、そこに本来の意味の国家観が生まれてくるのだと思う。共同体としての日本を取り戻すことが今を生きるわれわれの使命」と締めくくると会場には大きな拍手が沸き起こった。

※文中、一部敬称略

(2017年12月16日号掲載)